▲各種センサーの設置イメージ

▲吹きだまりの検出事例とセンサーのイメージ

複数個所にセンサーを設置することで、視程障害や吹きだまりの発生をリアルタイムで監視し、道路管理者へ通知するシステムの開発を行います。

パトロールや除雪作業の最適化、および通行止め判断の効率化など、道路の維持管理の高度化・迅速化、安全性の向上を目的としています。

- 現地観測に基づく新型簡易吹雪センサーの開発

雪氷研究大会(2023・郡山):菅原邦泰・羽賀秀樹・櫻井俊光・國分徹哉・西村敦史・齋藤隆幸 - ミリ波レーダーを利用した吹雪による吹きだまりのモニタリング技術の開発

雪氷研究大会(2023・郡山):櫻井俊光・鈴木健・酒井文則・松島哲郎・松下拓樹・西村敦史 - 2D小型LiDARによる地吹雪イベントの吹きだまり分布の時間変化について

雪氷研究大会(2023・郡山):櫻井俊光・國分徹哉・山倉祐也・羽賀秀樹・齋藤隆幸・菅原邦泰・西村敦史 - 2Dレーザースキャナを利用した吹雪による吹きだまり分布と飛雪粒子の観測について

雪氷研究大会(2023・郡山):櫻井俊光・松島哲郎・荻野博昭・松下拓樹・西村敦史 - 吹雪障害を検知するセンサーについて

寒地土木研究所月報No.831,2022年5月:櫻井俊光

-

-

近年、雪氷災害の激甚化や発生形態の変化が懸念されております。 本研究では、アンサンブル気候予測データベースを用いて、吹雪障害の指標について適切なバイアス補正手法、およびその発生や強度の将来変化を確率論的に予測する手法を提案することを目的としています。

- 気候変動予測データベースd4PDFと冬期道路管理への応用可能性について

寒地土木研究所月報No.838,2022年12月:菅原邦泰

- 【平成28年度-令和3年度】

極端な暴風雪等の評価技術に関する研究

<土木研究所 研究開発プログラム報告書>

近年、極端気象がもたらす暴風雪により除雪能力を大きく上回った吹きだまりが発生し、多くの立ち往生車両や道路通行止めを伴った吹雪災害が発生しています。

このような吹雪災害が及ぼす社会的影響を軽減するためには、道路通行止めの判断や除雪計画などの道路管理をより適切に行って行くことが重要です。

道路管理の判断支援に資する、道路沿道環境に応じた吹雪量及び吹きだまり予測技術の開発が求められている。

本研究では吹きだまり発生などに大きく寄与すると考えられる吹雪量の推定技術の高度化を目指しています。

- 武知洋太,大宮哲,原田裕介,松島哲郎,西村敦史:スノー・パーティクル・カウンター(SPC)に基づく吹雪量推定手法とその精度~SPC及びネット式吹雪計の測定結果に基づく吹雪量の比較

寒地土木研究所月報No.843,2023年4月

- 沿道環境を考慮した吹雪量推定技術に関する研究

(2022年07月作成)

(2022年07月作成) - 武知洋太,大宮 哲,原田裕介,高橋丞二:吹雪量の観測値と複数の推定手法による推定値との比較

―石狩吹雪実験場における観測結果より―, 北海道の雪氷, 39, pp35-38, 2020

- 武知洋太,大宮 哲,原田裕介,松島哲郎, 西村敦史, 亀田貴雄:吹走距離の異なる2地点における吹雪量の解析

-北海道弟子屈町での2021年1月8日の観測-, 雪氷研究大会(2021・千葉-オンライン)講演要旨集, p3, 2021

▲着雪および冠雪を除去しているところ

▲CO2レーザーによる雪氷の融解(イメージ)

案内標識、道路情報板などに、雪や氷が付着したのち落雪することで、車両が破損する事故が発生しています。

レーザーの雪氷の融解能力などを調査し、落氷雪事故を未然に防止することを目標にしています。

- レーザー撥水表面加工による難着雪技術の開発

- レーザーを照射し、着氷雪を除去する技術の開発

- 赤外レーザー照射による着氷雪除去の可能性について

(寒地土木研究所月報No.849,2023年10月:櫻井俊光・松島哲郎・松下拓樹・西村敦史) - 赤外レーザー照射による遠隔融雪技術の開発

(第66回(2022年度)北海道開発技術研究発表会,2023年2月:櫻井俊光・松下拓樹・松島哲郎) - レーザーを用いた落氷雪事故防止技術に関する研究

(2019.07作成)

(2019.07作成) - 赤外レーザー照射による着氷雪除去の可能性について

(寒地土木研究所月報No.808,2020年8月:櫻井俊光・松下拓樹・松島哲郎・高橋丞二) - 超短パルスレーザー処理による超親水性亜鉛めっき鋼板の落雪防止効果

(寒地土木研究所月報No.800,2020年1月:櫻井俊光・松下拓樹・高橋丞二・松澤勝・染川智弘・井澤靖和) - レーザー誘起表面ナノ周期構造を利用した道路構造物における落雪対策に関する研究

(北海道の雪氷, 37, accepted : 櫻井俊光, 染川智弘, 松下拓樹, 高橋丞二, 松澤勝) - 部材表面の濡れと難着雪技術の研究動向について

(寒地土木研究所月報, No.780, 37-41, 2018年5月: 櫻井俊光) - レーザーと土木研究への活用

(寒地土木研究所月報(Q&A)、No.767、43-45、2017年4月:櫻井俊光)

▲降雪後の積雪斜面状況の例

▲積雪安定度SIが2.5以上となる降雪終了後からの時間

▲試験計測結果からの測定誤差

雪崩による通行規制の解除を客観的に判断するため、カメラ等の画像から簡易的に斜面積雪の状況を判断することを検討し、降雪後の斜面積雪安定性の評価手法を提案することを目的としています。

- 降雪後の斜面積雪の安定性評価手法の提示

- カメラ画像を用いた斜面積雪の状態把握手法の提案

- 斜面積雪深の計測手法に関する検討

(寒地土木研究所月報No.839,2023年01月:吉井昭博・松下拓樹・西村敦史) - 道路における斜面積雪の安定性評価に関する研究(2022.07作成)

- 降雪後の斜面関瀬節の安定性評価に関する試み, 雪氷研究学会, 2020

-

▲弟子屈吹雪観測サイト

▲吹雪量観測の状況

近年、急速に発達した低気圧によってもたらされる極端な暴風雪や大雪によって、被害が激甚化するケースが散見されるようになってきています。 このような雪氷災害による被害を軽減するためには、一回の極端な暴風雪の激しさを適切に表す指標が必要となります。 しかし、現在の指標は一冬期を通したものであり、一回の暴風雪の激しさを適切に表す指標とはなっていません。

そこで、本研究では暴風雪や大雪の発生頻度や地域性、通行止め履歴との関連について検討し、一回の暴風雪や大雪の厳しさを適切に評価する指標の提案と、暴風雪および大雪に関するハザードマップの開発を目指します。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成28年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・極端な暴風雪等の評価技術に関する研究![]() (2022.07作成)

(2022.07作成)

・極端な暴風雪等の評価技術に関する研究![]() (2019.07作成)

(2019.07作成)

・極端な暴風雪等の評価技術に関する研究![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・二重柵基準降水量計(DFIR)![]() (2016.06作成)

(2016.06作成)

・一回の暴風雪や大雪の厳しさを評価する指標の検討(その2)![]()

(日本雪工学会論文集,令和5年39巻3号:原田裕介・大宮哲・武知洋太・西村敦史)

・一回の暴風雪や大雪の厳しさを評価する指標の検討(その1)![]()

(日本雪工学会論文集,令和5年39巻2号:原田裕介・大宮哲・武知洋太・西村敦史)

・暴風雪および大雪のハザードマップの開発![]()

(寒地技術論文・報告集vol.38)

・暴風雪・大雪の評価技術および冬期道路管理への活用案について![]()

(ゆきみらい2023:原田裕介・大宮哲・武知洋太・西村敦史)

・暴風雪・大雪の評価技術および冬期道路管理への活用案について![]()

(第66回(令和4年度)北海道開発技術研究発表会:原田裕介・大宮哲・武知洋太)

・北海道における暴風雪・大雪警戒レベルの評価指標の閾値の設定![]()

(寒地土木研究所月報No.844,2023年6月:原田裕介・大宮哲・武知洋太・西村敦史)

・暴風雪時の道路管理における判断支援方策の検討(その1)![]()

(寒地土木研究所月報No.830,2022年04月:原田裕介・大宮哲・武知洋太・西村敦史、寒地道路保全チーム 遠藤康男)

・少雪地域における降雪量の推定方法の検討~2014年2月関東甲信大雪時の降雪量試算![]()

(寒地土木研究所月報No.819,2021年06月:大宮哲・原田裕介・西村敦史)

・暴風雪事例を網羅的に解析するためのデータセットの作成![]()

(寒地土木研究所月報No.811,2020年11月:原田裕介・大宮哲・武知洋太・高橋丞二)

・降雪強度把握のための雨量計の捕捉損失補正式の改良検討![]()

(寒地土木研究所月報No.810,2020年10月:大宮哲・原田裕介・高橋丞二)

・「一回の暴風雪の厳しさ」の適切な評価に向けた取り組み -極端な暴風雪時における吹雪量と国道通行止めの関係解析-![]()

(寒地土木研究所月報No.801,2020年02月:大宮哲・原田裕介・武知洋太・高橋丞二)

・Study on an Index for Assessing the Severity of Snowstorm and Heavy Snowfall

(PIARC 15th International Winter Road Congress Gdansk 2018:YASUHIKO ITO, SATOSHI OMIYA, HIROTAKA TAKECHI, YUSUKE HARADA & MASARU MATSUZAWA)

・Relationship of the heavy snowfall and snowstorm event and national road closing in Hokkaido

(Proceedings of the 31nd International Symposium on Okhotsk Sea & Polar Oceans, 2016: S. Omiya, Y. Harada, H. Takechi, M. Matsuzawa)

・近年の大雪・暴風雪の変化傾向と国道通行止めとの関係について![]()

(第59回(平成27年度)北海道開発技術研究発表会、大宮哲、原田裕介、松澤勝)

・大雪など極端気象時における道路管理の海外事例 (第32回日本道路会議、伊東靖彦、松澤勝)

・Relationship of the heavy snowfall and snowstorm event and national road closing in Hokkaido

(Proceedings of the 31nd International Symposium on Okhotsk Sea & Polar Oceans, 2016: S. Omiya, Y. Harada, H. Takechi, M. Matsuzawa)

・ 降雪および吹雪検知センサーとしての大気電場計の活用可能性について![]()

(寒地土木研究所月報No.781,2018年07月:大宮哲・鴨川仁・松澤勝)

・ 強風時における雨量計の降雪粒子捕捉率に関する検討![]()

(寒地土木技術研究 第769号)

・飛雪流量の計測方法について![]()

(寒地土木技術研究 第761号解説)

・飛雪流量計算の高精度化に向けた多高度でのSPCおよび風速観測![]()

(2016年度雪氷研究大会)

▲短時間多量降雪による雪崩事例

▲短時間多量降雪時の積雪観測例

近年、平成18年豪雪をはじめとする大雪年が続いています。特に、平成26年2月は普段は雪が多くない関東甲信地方を中心とする地域で記録的な大雪となりました。これらの大雪では、短い時間に急激に積雪深を増す多量降雪となったことが特徴で、交通・物流の混乱だけではなく雪崩による被害が発生し、集落の孤立など社会的に大きな問題となりました。

本研究では、短時間多量降雪による雪崩の事例解析や観測などを行い、短時間多量降雪による雪崩発生条件を明らかにします。また、積雪の圧縮粘性理論などに基づく解析により、短時間多量降雪による雪崩発生の危険度評価手法を検討します。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成28年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・短時間多量降雪に伴う雪崩の発生頻度に関する研究(土木研究所 Webマガジン May.2020 Vol.60)

・短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に関する研究![]() (2022.07作成)

(2022.07作成)

・短時間の多量降雪による雪崩危険度評価に関する研究![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・降雪終了後の雪崩発生判断手法について![]()

(寒地土木研究所月報No.832,2022年06月:松下拓樹・吉井昭博・西村敦史)

・気象データを用いた短時間多量降雪時の雪崩発生頻度の推定![]()

(寒地土木研究所月報No.807,2020年07月:松下拓樹・高橋渉・高橋丞二)

・雪崩発生条件を満たす降雪事例の頻度解析![]()

(寒地土木研究所月報No.792,2019年05月:松下拓樹・高橋渉・高橋丞二)

・短時間多量降雪時の雪崩発生リスクを簡便に把握する手法

(寒地土木研究所月報, 780, 19-24, 2018,松下拓樹, 高橋渉, 松澤勝)

・森林における乾雪雪崩の発生条件について

(寒地技術論文・報告集, 33, 181-186, 2017, 松下拓樹, 高橋渉, 櫻井俊光, 松澤勝)

・短時間多量降雪に起因する雪崩発生の特徴

-北海道十勝南部での調査事例-

(寒地技術論文・報告集, 33, 187-192, 2017, 原田裕介, 高橋渉, 松下拓樹, 石田孝司)

・短期間多量降雪時の雪崩発生に関わる積雪密度の時間変化に関する現地観測

(寒地土木研究所月報, 770, 24-30, 2017, 高橋渉, 原田裕介, 松下拓樹, 松澤勝)

・樹林内における雪崩発生条件に関する一考察

-2014年2月関東甲信の大雪時の事例-

(雪氷、77、433-445、2015、松下拓樹・池田慎二・秋山一弥)

▲ソフト的な吹雪災害対策のイメージ

▲吹雪の視界情報提供イメージ

近年、北海道に限らず本州でも吹雪災害が発生し、多数の車両の多重衝突や立ち往生が頻発しています。例えば、新潟市(H22.2)、青森県下北半島(H24.2)では数十~数百台の車両が立往生し、北陸自動車道(H24.2)や東北自動車道(H25.2)では多重衝突事故が発生するなど、国民生活や社会経済活動に甚大な被害を与えました。そこで、すみやかに吹雪災害の防止又は軽減を図るために、全国の積雪寒冷地域でリアルタイムな情報提供によるソフト対策が必要となっています。

本研究では、北海道に加え全国の積雪寒冷地域で適用可能な吹雪視程予測技術を開発し、この技術を用いた吹雪視程情報提供することにより、吹雪時の道路利用者や道路管理者の判断を支援することで冬期道路の信頼性向上を目指す研究を行います。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成28年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・北の道ナビ 資料室(冬期道路情報提供などの技術資料を掲載)

・吹雪による視界不良の予測と情報提供「吹雪の視界情報」(土木研究所 Webマガジン Oct.2014 Vol.37)

・平成29年度 吹雪の視界情報の提供について![]() (2017.11作成)

(2017.11作成)

・広域的な吹雪視程障害予測技術の開発に関する研究![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・インターネットによる吹雪視界予測情報の提供について![]() (2015.07作成)

(2015.07作成)

・吹雪の視界情報メール配信サービスの活用状況について~Webアンケート及びユーザ登録情報からの一考察![]()

(寒地土木研究所月報No.837,2022年11月:國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松下拓樹・西村敦史)

・気象条件を用いた吹雪時の視程推定手法の北海道外への適用に向けた改良効果~青森県における推定精度の検証![]()

(寒地土木研究所月報No.830,2022年04月:武知洋太・大宮哲・原田裕介・西村敦史、北海道開発局 留萌開発建設部 施設整備課 大久保幸治)

・「吹雪の視界情報」のSNSを利用した情報提供の効果について![]()

(寒地土木研究所月報No.823,2021年10月:大久保幸治・西村敦史・松下拓樹・原田裕介・武知洋太・大宮哲)

・気象条件を用いた吹雪時の視程推定手法の精度改善に向けた分析-北海道と青森県における観測結果より-![]()

(寒地土木研究所月報No.805,2020年05月:武知洋太・大宮哲・原田裕介・大久保幸治・高橋丞二・松澤勝)

・暴風雪警報時における「吹雪の視界情報」アクセス数の推移について![]()

(第34回 寒地技術シンポジウム:國分徹哉・武知洋太・大宮哲・高橋丞二・松澤勝)

・「吹雪の視界情報メール配信サービス」から見るユーザ情報ニーズの一考察![]()

(第38回 交通工学研究会:國分徹哉・武知洋太・大宮哲・高橋丞二・松澤勝)

・吹雪時の交通行動判断を支援する「吹雪の視界予測」の技術開発![]()

(月刊建設18-08)

・Snowstorm Visibility Information: Provision and Usefulness

(PIARC 15th International Winter Road Congress Gdansk 2018 Tetsuya Kokubu Hrotaka Takechi,Satoshi Omiya ,Masaru Matsuzawa Yusuke Harada)

・5冬期にわたるインターネットによる「吹雪の視界情報」提供実験の成果と今後の取組について![]()

(第30回ゆきらみい研究発表会:2018 西村 敦史・國分 徹哉・武知 洋太・大宮 哲・松澤勝)

・吹雪視界予測情報と通行止め履歴との比較検証![]()

(第15回ITSシンポジューム:2017 國分 徹哉・武知 洋太・大宮 哲・松澤勝)

・吹雪視程予測情報による行動判断支援について![]()

(2017ふゆトピア・フェア研究発表会 in 函館:國分徹哉・原田裕介・武知洋太・大宮哲・西村敦史・松澤勝)

・吹雪視程障害時において過去の経験が交通行動に及ぼす影響について

(第32回日本道路会議:2016 國分 徹哉・西村 敦史・松澤勝)

・吹雪の視程予測と現地観測データとの比較

(第37回 交通工学研究発表会:2016 國分 徹哉・武知 洋太・大宮 哲・原田裕介・松澤勝

・吹雪時の冬期道路環境が利用者の走行ルート選定に与える影響について![]()

(日本雪工学会論文集:2015原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・"Provision of Snowstorm Visibility Information"![]()

(TRB Annual Meeting:2016 Tetsuya Kokubu,Hirotaka Takechi,Yusuke Harada,Satoshi Omiya,Masaru Matsuzawa,Yusuke)

・"Study on the conditions necessary for blowing snow to occur in which multiple meteorological elements are considered"

(American Geophysical Union Fall Meeting 2015:2016 Satoshi OMIYA, Hirotaka TAKECHI, Tetsuya KOKUBU, Yusuke HARADA and Masaru MATSUZAWA)

・"吹雪の視界情報"における吹雪視程推定手法について

(第32回 寒地技術シンポジウム:2016 武知 洋太・松澤勝・國分徹哉・大宮哲・原田裕介)

・気象条件から視程を推定する手法を用いた吹雪視程予測

-ウェブサイト「吹雪の視界情報」における吹雪視程予測プロセス-

(雪氷研究大会(2016・名古屋)講演要旨集P49:2016 松澤勝・武知洋太・國分徹哉・大宮哲・原田裕介)

・インターネットによる吹雪の視程情報提供

(第36回交通工学研究発表会:2016 國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝)

・吹雪視程の予測技術の開発とその効果

(第13回ITSシンポジウム:2015 國分徹哉・武知洋太・原田裕介・大宮哲・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供とその効果![]()

(第59回 北海道開発技術研究発表会:2016 國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・吹雪時の冬期道路環境が利用者の走行ルート選定に与える影響について

(平成27年度国土交通省国土技術研究会:2015 原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による行動判断支援

(第30回 北陸雪氷技術シンポジウム:2015 原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による行動判断支援(第2報)![]()

(第52回土木計画学研究発表会:2015:原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・判別分析を用いた地吹雪発生条件に関する検討

(第31回 寒地技術シンポジウム:2015 大宮哲・武知洋太・國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・吹雪時の視界情報提供による行動判断支援について

(第31回 寒地技術シンポジウム:2015 國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝)

・吹雪視界予測に関する吹雪発生フロー![]()

(雪氷研究大会(2015・松本)講演要旨集P173:2015 國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝)

・複数の気象要素を加味した地吹雪発生条件の分析![]()

(雪氷研究大会(2015・松本)講演要旨集P172:2015 大宮哲・武知洋太・國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・「吹雪の視界情報」による吹雪時の交通行動の判断支援

(第31回日本道路会議:2015 國分徹哉・武知洋太・原田裕介・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による交通行動の判断支援効果

(平成27年度 年次技術研究発表会:2015 武知洋太・原田裕介・國分徹哉・松澤勝)

▲防雪林からの飛雪の吹き抜け

▲下枝の枯れ上がりが見られる防雪林

▲道路防雪林における吹雪観測(風上側)

▲道路防雪林内(風上林縁)の全天画像

吹雪対策として防雪林は高い効果を期待できることから、防雪対策として新たな造成が続けられています。防雪林では吹雪抑止のため適切な時期に樹木の間引きを行うことで、下枝を維持する必要があります。

しかし間引き遅れによる下枝の枯れ上がりにより、防雪性能の低下が懸念される事例もみられます。

そこで下枝が枯れ上がるなど防雪性能が低下した防雪林の風況や防雪効果を観測し、これらに影響が大きい樹木の要素の解明、下枝の枯れ上がった防雪林への対策の検討、防雪林の生育形態に応じた間引き手法などの管理方法の提案を目指すものです。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成28年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・吹雪から道路を守る防雪林![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・防雪林の安定的な防雪性能確保に関する研究![]() (2016.06作成)

(2016.06作成)

・道路防雪林の育成管理に関する研究![]() (2011.06作成)

(2011.06作成)

・防雪林の防雪効果に関する研究![]() (2008.07作成)

(2008.07作成)

・既設道路防雪林の機能向上に関する一考察(第3報:終報)

~下枝の枯れ上がりが見られる防雪林の管理手法に関する技術資料(案)~![]()

(寒地土木研究所月報No.850,2023年11月:雪氷チーム 松島哲郎、寒地機械技術チーム 植野英睦)

・下枝の枯れ上がった防雪林の補助対策設置位置の違いにおける風洞実験による風況把握について![]()

(寒地土木研究所月報No.838,2022年12月:寒地機械技術チーム 齋藤勉・植野英睦・山﨑貴志)

・生態学的混播・混植法による広葉樹の植樹後7~17年の樹高生長に関する考察![]()

(寒地土木研究所月報No.830,2022年04月:前 研究連携推進監 藤浪武史)

・既設道路防雪林の機能向上に関する一考察(第2報) ~ 生育状況良好:一般国道238号 浜頓別町山軽のベストプラクティス![]()

(寒地土木研究所月報No.830,2022年04月:松島哲郎・武知洋太・原田裕介・櫻井俊光・西村敦史、北海道開発局 函館開発建設部 地域振興対策室 高橋渉)

・既設道路防雪林の機能向上に関する一考察(第1報) ~ 一般国道40号 天塩町雄信内での補助柵設置による視界不良対策事例![]()

(寒地土木研究所月報No.826,2021年01月:松島哲郎・原田裕介・櫻井俊光・西村敦史・北海道開発局 函館開発建設部 函館道路事務所 高橋渉)

・下枝の枯れ上がりが見られる道路防雪林の防風・防雪効果について![]()

(寒地土木研究所月報No.793,2019年06月:櫻井俊光・伊東靖彦・高橋渉・武知洋太・松澤勝・高橋丞二・松澤勝)

・Effect of branch withering in living snow fences on blowing-snow mitigation in Northern Hokkaido, Japan

(Proceedings of the International Workshop on Wind-Related Disasters and Mitigation, Sendai, 2018: ToshimitsuSakurai, Yasuhiko Ito, & Masaru Matsuzawa)

・The growth of highway snowbreak woods in Hokkaido and their snow control effectiveness,

(Proceedings of the PIARC 15th International Winter Road Congress Gdansk 2018: Yasuhiko Ito, Toshimitsu Sakurai, & Masaru Matsuzawa)

・斜風時における道路防雪林の枯れ上がりの影響に関する研究

(寒地技術論文・報告集、2017:櫻井俊光・伊東靖彦・武知洋太・松澤勝)

・道路防雪林の付加価値と将来展望

-米国 の Living Snow Fence に関する調査研究から-

(第32回日本道路会議論文集、2017: 櫻井俊光・松澤勝・伊東靖彦)

・道路防雪林におけるアカエゾマツの樹高および枝張の推移

(寒地土木研究所月報第773号、2017: 伊東靖彦・渡邊崇史・高玉波夫・松澤勝・佐藤圭洋・鈴木哲・渡辺淳・佐藤嘉昭)

・下枝の枯れ上がりが見られる防雪林における吹雪量と風速の変化

(雪氷研究大会(2017・十日町)講演要旨集、2017: 伊東靖彦・櫻井俊光・松澤勝)

・Study of wind speed changes with differences in wind direction through the living snow fence

(Proceedings of the 32nd International Symposium on Okhotsk Sea & Polar Oceans, 2017: T. Sakurai, Y. Ito, T. Watanabe, & M. Matsuzawa)

・Preliminary investigations on the effects of branch withering and the thinning of trees for living snow fences in Northern Hokkaido, Japan![]()

(Proceedings of the Transportation Research Board, Annual meeting, Washington D.C.,2017: T. Sakurai, Y. Ito, T. Watanabe, & M. Matsuzawa)

・北海道内の道路防雪林における樹高・枝張りの伸張経過

(寒地技術論文・報告集、2016:伊東靖彦・渡邊崇史・高玉波夫・佐藤圭洋・鈴木哲・渡邊淳・松澤勝)

・米国における植物を利用した吹雪対策について

(寒地技術論文・報告集、2016:櫻井俊光・伊東靖彦・松澤勝)

・防雪林における風速の変化に関する研究

(寒地技術論文・報告集、2016:櫻井俊光・伊東靖彦・渡邊崇史・松澤勝)

・下枝の枯れ上がりが見られる道路防雪林の防風・防雪機能の観測 ![]()

(雪氷研究大会in名古屋 講演要旨集、2016:伊東靖彦・渡邊崇史・松澤勝)

・道路防雪林の間引きによる防雪効果の変化![]()

(雪氷研究大会in名古屋 講演要旨集、2016:伊東靖彦・櫻井俊光・渡邊崇史・松澤勝)

・道路防雪林の特徴![]()

(寒地土木研究所月報,756,2016: 伊東靖彦)

▲防雪柵端部

▲防雪柵端部の視程障害

積雪寒冷地の北海道では、吹雪による通行止めは国道の通行止め要因の4割を占めており、その対策として防雪柵など吹雪対策の整備が進められています。

防雪柵整備区間であっても柵端部や開口部において、視程障害により多重事故等が発生しており、視程急変対策に関する行政ニーズが高く、防雪柵の設置方向を変えた副防雪柵や空隙率を大きくした防雪板など様々な方法が試みられています。

本研究では、道路上における視程急変メカニズムを解明し、視程急変箇所における障害の程度や気象などの条件に応じた対策方法を示すことで雪氷災害の被害軽減に寄与することを目指しています。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成28年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・防雪柵の端部・開口部対策に関する研究 ![]() (2022.07作成)

(2022.07作成)

・防雪柵の端部・開口部対策に関する研究 ![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・現地観測に基づく新たな副防雪柵の効果の検証![]()

(寒地土木研究所月報No.852,2024年01月:雪氷チーム 菅原邦泰・櫻井俊光・松下拓樹・吉井昭博・松島哲郎・西村敦史)

・「防雪柵開口部の対策施設に関する技術資料(案)」について![]()

(寒地土木研究所月報No.844,2023年05月:雪氷チーム 松下拓樹)

・既設道路防雪柵の防雪機能に関する一考察(第1報)~道央圏連絡道路「当別バイパス」での視界不良軽減効果![]()

(寒地土木研究所月報No.844,2023年05月:雪氷チーム 松島哲郎・松下拓樹・櫻井俊光・菅原邦泰・西村敦史、北海道開発局 函館開発建設部 地域振興対策室 高橋渉)

・数値シミュレーションを利用した防雪柵開口部における新型副防雪柵の検討![]()

(寒地土木研究所月報No.827,2022年02月:雪氷チーム 櫻井俊光・菅原邦泰・松下拓樹・松島哲郎・西村敦史、寒地機械技術チーム 植野英睦・齋藤勉・片野浩司)

・防雪柵開口部における副防雪柵の長さの違いによる風況把握に関する風洞実験![]()

(寒地土木研究所月報No.826,2022年01月:寒地機械技術チーム 斉藤勉・植野英睦・戸川卓治)

・数値シミュレーションを利用した防雪柵開口部における新型副防雪柵の検討![]()

(寒地土木研究所月報No.825,2021年12月:松下拓樹・櫻井俊光・松島哲郎・吉井昭博・遠藤康男・西村敦史)

・防雪柵開口部における風の現地観測と数値解析~副防雪柵の風向別強風軽減効果![]()

(寒地土木研究所月報No.818,2021年05月:金子学・櫻井俊光・萬直樹)

・防雪柵開口部における副防雪柵の対策効果について![]()

(寒地土木研究所月報No.810,2020年10月:高橋渉・櫻井俊光・金子学・松下拓樹)

・防雪柵開口部における風の現地観測と数値解析![]()

(寒地土木研究所月報No.804,2020年04月:金子学・櫻井俊光・高橋丞二)

・吹き止め式防雪柵の開口部における風速と視程の変動について![]()

(寒地土木研究所月報No.802,2020年03月:金子学・高橋丞二・小中隆範)

・防雪柵開口部における運転挙動の考察![]()

(寒地土木研究所月報No.782,2018年07月:小中隆範・金子学・高橋丞二・松澤勝)

・視程障害移動観測車による防雪柵開口部の視程急変の実態調査![]()

(ゆきみらい研究発表会2018 in富山,2018:小中隆範・伊東靖彦・松澤勝)

・吹き止め式防雪柵の視程改善評価に関する調査について![]()

(ゆきみらい研究発表会2010 in青森,2010:伊東靖彦・山田毅・松澤勝)

・防雪柵端部附近の吹き溜まり形状 ![]()

(雪氷研究大会in秋田,2006:伊東靖彦・松澤勝)

・防雪柵開口部における視程障害に関する考察![]()

(土木学会第58回年次学術講演会,2003.9:伊東靖彦・福沢義文・松澤勝)

・現地観測による吹き止め式防雪柵の防雪効果について![]()

(雪氷学会北海道支部研究発表会,2003:伊東靖彦・松澤勝・加治屋安彦)

・防雪柵端部での吹雪による視程の急変とその対策 - 数値シミュレーションによる検討-![]()

(雪氷学会北海道支部研究発表会,1997:福澤義文・加治屋安彦・金子学・川上俊一・金田安弘)

▲北広島市に設置されてあるXバンドMPレーダ

▲XバンドMPレーダによる観測データから算出した上空に於ける飛雪流量の分布図

吹雪の発生は局所的で時間変動が大きいため、その被害を軽減するためには、吹雪の発生状況を面的かつリアルタイムに把握することが必要です。

雪氷チームでは、平成26年度より高時間分解能を有するXバンドMPレーダを使って、地上における吹雪の発生を検知するための研究を進めてきました。

その結果、 XバンドMPレーダのデータのみから地上の吹雪を検知できる可能性があることを示しました。

平成30年度からは、過年度までの研究をさらに発展させ、XバンドMPレーダから地上における吹雪を定量的に把握するため手法構築を目指しています。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成29年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪検知に関する研究について(土木研究所 Webマガジン Dec.2017 Vol.50)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪検知技術の高度化に関する研究![]() (2022.07作成)

(2022.07作成)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪検知技術の高度化に関する研究![]() (2018.07作成)

(2018.07作成)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪検知に関する研究![]() (2016.06作成)

(2016.06作成)

・二重柵基準降水量計(DFIR)![]() (2016.06作成)

(2016.06作成)

・XバンドMPレーダを用いた地上吹雪分布のリアルタイム推定手法の提案![]()

(寒地土木研究所月報No.831,2022年05月:大宮哲・松下拓樹・菅原邦泰・西村敦史、北海道開発局 留萌開発建設部 施設整備課 大久保幸治)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪観測の可能性について![]()

(第61回(平成29年度)北海道開発技術研究発表会)

・XバンドMPレーダを用いた吹雪検知の可能性について![]()

-レーダデータと地上観測結果の比較-

(第60回(平成28年度)北海道開発技術研究発表会)

・降雪時における札幌圏XバンドMPレーダ雨量の補正係数について![]()

(寒地土木技術研究No.777,2018年02月:大宮哲・國分徹哉・松下拓樹・松澤勝)

・XバンドMPレーダとは![]()

(寒地土木研究所月報No.762,2016年11月:國分徹哉)

本研究では、積雪深計が設置されていない地上気象観測点における降雪状況を把握すべく、雨量計(降水量計)・気温計・風速計による観測データから降雪量や積雪深を推定する手法について検討した。

降雪時の雨量計実測値から時間降雪量を推定するにあたり、風による雨量計の捕捉損失に伴う過小評価分の補正および新雪密度に着眼した解析を行った。

北海道内10年分のアメダスデータを用い、気候特性が異なる地域ごとに新雪密度の推定式を構築した。算出した時間降雪量およびその累積値を積雪深計による実測値と比較した。

・令和3年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

▲吹雪危険箇所を特定するために 使用する視程障害移動観測車

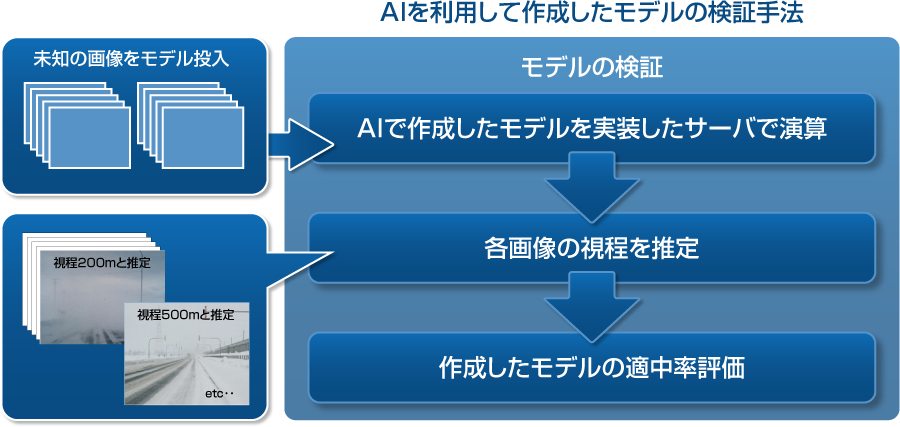

吹雪による視程障害の対策として、道路管理者は防雪対策施設を設置し効果を上げています。

しかし、吹雪危険箇所を抽出するために、視程障害移動観測車で、吹雪発生時に繰り返し観測する必要があり、データ取得のために時間とコストがかかります。

そこで、ドライブレコーダに代表される、車に常時搭載されたカメラ画像から、視程障害の発生の検知や、その程度を数段階に判別する技術をAIを利用して構築することを目指します。

・令和2年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・平成30年度の土木研究所の新たな取り組み-人工知能(AI)(土木研究所トピックス2018.04.24)

・車載カメラの画像解析による視程障害検知技術に関する研究![]() (2019.07作成)

(2019.07作成)

・車載カメラ画像を用いたAI技術による視程ランク判別手法の試行について![]()

(寒地土木研究所月報No.810,2020年10月:大久保幸治・武知洋太・櫻井俊光・高橋丞二)

・AIを利用した車載カメラによる吹雪検知の可能性について![]()

(寒地土木研究所月報No.798,2019年11月:大久保幸治・高橋丞二・武知洋太・櫻井俊光・國分徹哉)

・AI(人工知能)とは ![]()

(寒地土木研究所月報No.787,2018年12月:國分徹哉)

▲道路での吹きだまり状況

▲切土道路での吹きだまり発達イメージ

近年、極端気象がもたらす暴風雪により除雪能力を大きく上回った吹きだまりが切土道路上に発生し、多くの立ち往生車両や道路通行止めを伴った吹雪災害が発生しています。

このような吹雪災害が及ぼす社会的影響を軽減するためには、切土道路における吹きだまりを予測する技術の開発し、道路通行止めの判断や除雪計画などの道路管理をより適切に行って行くことが重要です。

そこで、本研究では切土道路に発達する吹きだまりと気象条件や道土構造との関係を明らかとし、切土道路における吹きだまり予測モデルの開発を目指しています。

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・切土道路における吹きだまり予測モデル開発に関する研究![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に関する研究![]() (2016.06作成)

(2016.06作成)

・吹きだまり対策に関する研究![]() (2013.07作成)

(2013.07作成)

・石狩吹雪実験場の概要![]() (2015.07作成)

(2015.07作成)

・切土道路に発生した吹きだまりの発達過程と吹雪量との関係 -石狩吹雪実験場における観測事例より-![]()

(寒地土木研究所月報No.801,2020年02月:武知洋太・大宮哲・高橋丞二・金子学・松澤勝)

・切土道路に発生する吹きだまりの発達過程に関する調査事例![]()

(寒地土木研究所月報No.790,2019年03月:武知洋太・大宮哲・高橋丞二・小中隆範・松澤勝)

・「最大吹きだまり量」の算出について ![]()

(寒地土木研究所月報No.783,2018年08月:伊東靖彦)

・片切土における吹きだまりの発達過程と吹雪量の関係![]()

- 2017年度冬期における弟子屈町での観測事例 -

(北海道の雪氷、第37号、2018:武知洋太・大宮哲・高橋丞二・小中隆範・松澤勝)

・片切土道路における吹きだまり深さと吹雪量の関係調査![]()

-2016年度冬期における弟子屈町での観測事例-

(雪氷研究大会(2017・十日町)、279、2017:武知洋太・大宮哲・松澤勝・原田裕介)

・任意の高さの飛雪流量とその高さ以下の吹雪量の関係![]()

(雪氷研究大会(2017・十日町)、280、2017:松澤勝・武知洋太・大宮哲)

・ネット式吹雪計の捕捉率について![]()

-風洞実験による結果より-

(雪氷研究大会(2017・十日町)、281、2017:武知洋太・松澤勝・大宮哲)

・片切土における吹きだまりの発達過程に関する調査

-2016年度冬期における弟子屈町での観測事例-

(北海道の雪氷、第36号、137-140、2017:武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝・小中隆範)

・「道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に関する研究」![]() 成果報告書(H24-H27) 土木研究所

成果報告書(H24-H27) 土木研究所

▲雪崩予防柵に発生する巻きだれ

▲雪崩予防柵上の巻きだれの調査例

雪崩予防柵に巻きだれが発生した際に、人的処理によって除去を行っていますが、安定度を評価する手法が定まっておらず、その対応に苦慮しています。 本研究では、実際に発生している巻きだれの形状や物性値の観測を行い、安定度評価手法を提案します。

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・雪崩予防柵に発生する巻きだれの安定度評価手法に関する研究(土木研究所 Webマガジン Sep.2019 Vol.55)

・雪崩予防柵への巻きだれの安定度評価手法に関する研究![]() (2022.07作成)

(2022.07作成)

・雪崩予防柵への巻きだれの安定度評価手法に関する研究![]() (2017.07作成)

(2017.07作成)

・雪崩予防柵に発生する巻きだれの安定度評価について![]()

(寒地土木研究所月報No.796,2019年09月:高橋渉・松下拓樹・高橋丞二・成田徳昌・桜井裕万)

・雪崩予防柵に発生する巻きだれの観測について![]()

(寒地土木研究所月報No.786,2019年11月:高橋渉・松下拓樹・高橋丞二・松澤勝)

・雪崩予防柵に発生する巻きだれの発達について![]()

(第61回北海道開発技術研究発表会, 2018, 高橋渉, 松下拓樹, 松澤勝)

・雪崩予防柵上の巻きだれの形成過程に関する現地観測

(雪氷研究大会講演要旨集, 225, 2017, 高橋渉, 松下拓樹, 西村敦史, 松澤勝)

▲着雪および冠雪を除去しているところ

▲CO2レーザーで氷が融けた様子 (T. Sakurai et al., 2016)

近年、積雪寒冷地では冬期間に案内標識、道路情報板、橋梁等に着氷雪が成長し、落雪により車両などに被害を及ぼす事故が発生しています。落雪を防ぐための着氷雪除去は主に人力で行われていますが、これはとても大変な作業です。

本研究は、落氷雪事故を未然に防止することを目標にして、レーザー撥水表面加工による難着雪効果を明らかにして道路付属施設等に適用可能な難着雪加工技術を開発することと、レーザーによる雪氷の融解能力を調査して非接触で遠隔から着氷雪を除去する技術を開発することを目的としています。

・令和元年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・レーザーを用いた落氷雪事故防止技術に関する研究![]() (2019.07作成)

(2019.07作成)

・赤外レーザー照射による着氷雪除去の可能性について

(寒地土木研究所月報No.808,2020年8月:櫻井俊光・松下拓樹・松島哲郎・高橋丞二)

・超短パルスレーザー処理による超親水性亜鉛めっき鋼板の落雪防止効果

(寒地土木研究所月報No.800,2020年1月:櫻井俊光・松下拓樹・高橋丞二・松澤勝・染川智弘・井澤靖和)

・レーザー誘起表面ナノ周期構造を利用した道路構造物における落雪対策に関する研究![]()

(北海道の雪氷, 37, accepted : 櫻井俊光, 染川智弘, 松下拓樹, 高橋丞二, 松澤勝)

・部材表面の濡れと難着雪技術の研究動向について

(寒地土木研究所月報, No.780, 37-41, 2018年5月: 櫻井俊光)

・レーザーと土木研究への活用![]()

(寒地土木研究所月報(Q&A)、No.767、43-45、2017年4月:櫻井俊光)

『先行研究』

・Studies of melting ice using CO2 laser for ice drilling

(Cold Regions Science and Technology, 121, 11-15, 2016: T. Sakurai et al.)

▲地上からの吹き溜まり計測

▲UAVによる計測

防雪対策の検討にあたって、吹雪や雪崩の規模を算定することが必要です。このため吹き溜まりやデブリ量の計測が行われています。これらは地上からレベルなどの測量機器を用いて雪面高を計測することによって行われています。しかし手間がかかるほか、面的な変化を捕まえることが困難です。

近年、小型無人航空機(UAV)は搭載電池の高性能化、GPSとの連動、量産化、デジタルカメラの小型化、高機能化、ソフトウェアの開発などに伴い、安価で実用的となり、急速に普及しています。UAVで撮影した2D写真を基に地形を再現する手法は安価であり、雪氷分野においても積雪の観測に有用と考えられますが、信頼的かつ効率的な計測方法は確立されていません。

そこで本研究では、小型無人航空機による積雪観測手法について精度と効率を確保できる観測手法の開発を目指すものです。

・平成30年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

▲ソフト的な吹雪災害対策(イメージ)

▲石狩吹雪実験場にて吹雪発生条件を解明するための調査

▲寒地土研究所が運営を行っている「北の道ナビ」サイトにて、「吹雪の視界情報」の試験公開

積雪寒冷地の冬期の道路では、吹雪の視界不良による事故が多く発生しています。現在、防雪林及び防雪柵などのハード対策が順次整備されています。これらの対策により効果を上げているところですが、このために多くの費用と時間が必要となります。そこで、すみやかに吹雪災害の防止又は軽減を図るために、リアルタイムな情報提供によるソフト対策が必要です。

本研究では、吹雪視程障害の予測技術を開発し、吹雪時にドライバーや道路管理者にインターネットなどでリアルタイムに情報提供をする事により、道路走行の判断を支援します。そのことで吹雪災害発生の防止や軽減を図り、冬期道路の信頼性向上を目指す研究をします。

・北の道ナビ 資料室 (道路情報提供に関する論文などを掲載)

・吹雪の視界予測情報のご案内(平成27年11月20日提供)![]() (2015.11作成)

(2015.11作成)

・インターネットによる吹雪視界予測情報の提供について![]() (2015.07作成)

(2015.07作成)

・走行環境情報提供に関する研究![]() (2011.06作成)

(2011.06作成)

・吹雪時の冬期道路環境が利用者の走行ルート選定に与える影響について

(日本雪工学会論文集:2015原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・"Provision of Snowstorm Visibility Information"

(TRB Annual Meeting:2016 Tetsuya Kokubu,Hirotaka Takechi,Yusuke Harada,Satoshi Omiya,Masaru Matsuzawa,Yusuke)

・"Study on the conditions necessary for blowing snow to occur in which multiple meteorological elements are considered"

(American Geophysical Union Fall Meeting 2015:2016 Satoshi OMIYA, Hirotaka TAKECHI, Tetsuya KOKUBU, Yusuke HARADA and Masaru MATSUZAWA)

・吹雪視程の予測技術開発とその効果 ![]()

(第13回ITSシンポジウム:2015 國分徹哉・武知洋太・原田裕介・大宮哲・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供とその効果 ![]()

(第59回 北海道開発技術研究発表会:2016 國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・吹雪時の冬期道路環境が利用者の走行ルート選定に与える影響について

(平成27年度国土交通省国土技術研究会:2015 原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による行動判断支援

(第30回 北陸雪氷シンポジウム:2015 原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による行動判断支援(第2報)![]()

(第52回土木計画学研究発表会:2015:原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・判別分析を用いた地吹雪発生条件に関する検討

(第31回 寒地技術シンポジウム:2015 大宮哲・武知洋太・國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・吹雪時の視界情報提供による行動判断支援について

(第31回 寒地技術シンポジウム:2015 國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝)

・吹雪視界予測に関する吹雪発生フロー ![]()

(雪氷研究大会(2015・松本)講演要旨集P173:2015 國分徹哉・武知洋太・大宮哲・原田裕介・松澤勝)

・複数の気象要素を加味した地吹雪発生条件の分析 ![]()

(雪氷研究大会(2015・松本)講演要旨集P172:2015 大宮哲・武知洋太・國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・「吹雪の視界情報」による吹雪時の交通行動の判断支援

(第31回日本道路会議:2015 國分徹哉・武知洋太・原田裕介・松澤勝)

・吹雪の視界情報提供による交通行動の判断支援効果

(平成27年度 年次技術研究発表会:2015 武知洋太・原田裕介・國分徹哉・松澤勝)

・冬期道路環境が利用者の走行ルート選定に与える影響について

-コンジョイント分析により評価-![]()

(第58回(平成25年度)北海道開発局技術研究発表会 2015:原田裕介、國分徹哉、松澤 勝)

・『吹雪の視界情報』インターネット提供実験について

-吹雪の視界情報の活用状況に関する調査-![]()

(第58回(平成25年度)北海道開発局技術研究発表会 2015:國分徹哉・原田裕介・松澤勝)

・吹雪の視界予測情報の活用状況と今後の取り組みについて

(第26回ゆきみらい研究発表会論文集 2015:原田裕介・國分徹哉・武知洋太・大宮哲・松澤勝)

・吹雪の投稿情報提供と自動撮影投稿システムについて

(第26回ゆきみらい研究発表会論文集 2015:國分徹哉・原田裕介・武知洋太・大宮哲・松澤勝)

・Development of a Snowstorm Visibility Information System for Road Users

(PIARC 14th International Winter Road Congress Andorra 2014: Manabu Kaneko, Hirotaka Takechi, Masaru Matsuzawa, Toshiro Kawanaka)

・吹雪時の視界予測に関する情報提供実験

(第30回寒地技術シンポジウム 2014:國分徹哉・金子学・原田裕介・武知洋太・松澤勝)

・吹雪視程推定手法の改良に関する研究

(第30回寒地技術シンポジウム 2014:松澤勝・武知洋太・大宮哲・國分徹哉・原田裕介)

・吹雪の視界情報提供による行動判断支援

(第50回土木計画学研究発表会(秋大会)講演集 2014:松澤勝・國分徹哉・原田裕介・武知洋太・金子学)

・冬期道路環境が利用者のルート選定に与える影響について

(第50回土木計画学研究発表会(秋大会)講演集 2014:原田裕介・國分徹哉・武知洋太・松澤勝)

・『吹雪の視界情報』インターネット提供実験について

-平成24年シーズンの結果及び平成25年シーズンの取り組みについて- ![]()

(第57回(平成24年度)北海道開発局技術研究発表会 2014:國分徹哉・金子学・松澤勝)

・吹雪の視界情報と投稿情報

-視界予測情報の提供と自動撮影投稿システムの開発-

(第26回ふゆトピア研究発表会 2014: 金子学・國分徹哉・松澤 勝)

・吹雪視界予測情報の提供と道路画像自動撮影投稿アプリケーションの開発

(第28回北陸雪氷シンポジウム 2013: 原田裕介・國分徹哉・金子学・武知洋太)

・A Study on Provision of Winter Road Snowstorm Information to Road Users

(International Conference on Winter Maintenance and Surface Transportation Weather 2012:Hirotaka Takechi, Masaru Matsuzawa, Toshiro Kawanaka, Hiroshi Nakamura, and Manabu Kaneko )

・吹雪時における視界情報と投稿情報の提供実験

(第24回ゆきみらい研究発表会2012: 川中敏朗・武知洋太・松澤勝)

・吹雪視界情報の提供手法とその効果(その2)

-平成22年度冬期の情報提供実験- ![]()

(第55回 北海道開発技術研究発表会 2012:川中敏朗・武知洋太・松澤勝

・降雪を伴わない地吹雪発生時の気象条件に関する一考察

(第28回寒地技術シンポジウム 2012:武知洋太・川中敏朗・松澤勝・金子学・原田裕介)

・インターネットによる吹雪視界情報提供の有効性について![]()

(日本雪氷学会北海道支部研究発表会 2011:川中敏朗、松澤 勝、中村 浩、金子 学、武知洋太)

・冬期道路の吹雪視界情報の試験提供と効果![]()

(第43回土木計画学研究発表会(春大会) 2011:武知洋太、松澤 勝、中村 浩、川中敏朗)

・ 冬期道路におけるリアルタイムな経路情報提供について

(第29回 日本道路会議 2011:川中敏朗、武知洋太、松澤 勝)

・吹雪時における視界情報と投稿情報の提供実験

(第24回ゆきみらい研究発表会 2011:川中敏朗、武知洋太、松澤 勝)

・ 吹雪視界情報提供手法その効果(その2) -平成22年度冬期の情報提供実験-![]()

(第55回(平成23年度)北海道開発局技術研究発表会 2011:川中敏朗、武知洋太、松澤 勝)

・吹雪視界情報の提供手法とその効果

(第54回(平成22年度)北海道開発局技術研究発表会 2010:川中敏朗、武知洋太、松澤 勝)

・地吹雪発生時の気象条件に関する調査![]()

(寒地土木研究所月報,719,p 42-49,2013:武知洋太、川中敏朗、松澤 勝、金子 学 )

・吹雪観測システムネットワークの構築![]()

(寒地土木研究所月報,709,p 39-37,2012:川中敏朗、坂瀬 修、武知洋太、金子 学、松澤 勝)

▲吹雪による視程障害

▲道路路側での視程等の固定観測

▲視程障害移動気象観測車

積雪寒冷地の冬期における道路では、吹雪視程障害によって事故が多く発生しているほか、北海道内の国道では冬期通行止めの4割が吹雪に起因しています。一方、、コスト縮減のため、より効率的な吹雪対策の整備が求められています。このため、今後の吹雪対策施設の整備は路線全体を通した吹雪危険度のより定量的な評価を基に、整備箇所を重点的に抽出していくことが必要です。

しかし、現在用いられている吹雪危険度の評価手法では、評価項目に風向が考慮されていないほか、各項目の評点も経験的に決められており、必ずしも定量的な吹雪危険度や対策の必要性を示すものとはなっておりません。

そこで本研究では、定量的な吹雪危険度要因の影響度を解明し、路線全体を通しての連続的な吹雪危険度評価技術を検討して行きます。

・路線を通した連続的な吹雪の危険度評価技術に関する研究![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・石狩吹雪実験場の概要![]() (2015.07作成)

(2015.07作成)

・視程障害移動観測車![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・冬期道路の吹雪危険度評価に関する研究 - 沿道環境や道路構造が吹雪視程障害発生に及ぼす影響 -![]()

(第59回 北海道開発技術研究発表会,2016,武知洋太・松澤勝・伊東靖彦)

・Influence of Roadside Environment and Road Structures on Blowing-Snow-Induced Visibility Hindrance on Winter Roads: Analysis using the results of weather observations by a visibility observation vehicle during blowing snow.

(TRB冬期道路及び陸上交通気象に関する国際会議(On-Demand presentations),2016,Hirotaka Takechi, Masaru Matsuzawa, Yasuhiko Ito, Tetsuya Kokubu)

・道路の吹雪視程障害発生に沿道環境が及ぼす影響-風向の異なる吹雪時における移動気象観測事例より-

(寒地土木研究所月報第753号,2016,武知洋太・松澤勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・運転の危険性を考慮した冬期道路の吹雪視程障害評価と沿道環境による吹雪視程障害への影響

(土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.71, No.5(土木計画学研究・論文集第32巻),2015,武知洋太・松澤勝・伊東靖彦・金子学・國分徹哉)

・吹雪視程障害発生に及ぼす沿道環境の影響について - 吹雪時の移動気象観測事例より -

(第31回日本道路会議,2015,武知洋太・松澤勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪障害要因と運転危険度に関する調査(第3 報)

(寒地技術論文・報告集 vol.31, 2015,武知洋太・松澤 勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪危険度評価技術に関する研究(3)

-吹雪時における視程障害への沿道環境条件の影響について-

(土木学会平成27年度全国大会/第70回年次学術講演会,H27.9,武知洋太・松澤 勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・吹雪の危険度評価技術に関する研究(5)

-移動気象観測車による吹雪時の気象観測事例- ![]()

(雪氷研究大会(2015・松山)講演要旨集,2015,武知洋太・松澤 勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・吹雪時の視程低下に及ぼす沿道環境条件の影響について -吹雪時の移動気象観測事例より-

(北海道の雪氷,第34号,2015,武知洋太・松澤勝・伊東靖彦・國分徹哉 )

・冬期道路の吹雪障害要因と運転危険度に関する調査(第2 報)

(寒地技術論文・報告集 vol.30, 2014,武知洋太・松澤 勝・伊東靖彦・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪危険度評価技術に関する研究

(第50回土木計画学研究発表会(秋大会), 2014,武知洋太・松澤 勝・伊東靖彦,金子 学・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪危険度評価技術に関する研究(2)

-吹雪時における気象データと運転挙動の観測事例-

(土木学会平成26年度全国大会/第69回年次学術講演会,2014,武知洋太・松澤 勝・金子 学・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪障害要因と運転危険度に関する調査

(寒地技術論文・報告集 vol.29, 2013,武知洋太・松澤 勝・金子学・國分徹哉)

・吹雪の危険度評価技術に関する研究(4) -移動気象観測車による吹雪時の気象観測事例-![]()

(雪氷研究大会(2014・八戸)講演要旨集, 2014,武知洋太・松澤 勝・金子学・伊東靖彦・國分徹哉)

・吹雪の危険度評価技術に関する研究(3) - 吹雪時の移動気象観測車による観測事例-![]()

(雪氷研究大会(2013・北見)講演要旨集, 2013,武知洋太・松澤 勝・金子学・國分徹哉)

・冬期道路の吹雪危険度評価に関する研究 -吹雪時の視程障害と運転危険度に関する調査事例-![]()

(第57回(平成25年度)北海道開発技術研究発表会, 2014,武知洋太・松澤 勝・金子学)

・冬期道路の吹雪危険度評価技術に関する研究-吹雪時における気象データと運転挙動の観測事例-

(土木学会平成25年度全国大会/第68回年次学術講演会,2013,武知洋太・松澤 勝・金子 学・川中敏朗)

・視程障害移動観測システムの改良について ![]()

(寒地土木研究所月報,721,p12-19,2013,川中敏朗・武知洋太・金子 学・松澤 勝)

・吹雪の危険度評価技術に関する研究(1) -吹雪時の移動気象観測車による観測事例- ![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集,2012,武知洋太・川中敏朗・松澤 勝)

・吹雪の危険度評価技術に関する研究(2) -視程障害移動観測車の改良- ![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集,2012,川中敏朗・武知洋太・松澤 勝)

▲北海道えりも町

近年、厳冬期に爆弾低気圧や強い冬型の気圧配置に起因する暴風雪により、道路上に大規模な吹きだまりが発生し、交通障害を引き起こすケースがしばしば発生しています。

道路構造による吹雪対策として防雪盛土等が用いられていますが、既往研究が少なく定量的な防雪効果が明らかになっていません。

このため、防雪盛土等の設計方法が十分に確立されていないうえ、一度の暴風雪に対して、どの程度の吹きだまり抑制効果が期待できるか不明な点が多い状況です。

本研究では、道路構造ごとの吹きだまり量と積雪深や気象条件との関係を明らかにし、防雪効果を定量化的に評価を行うことで防災減災に寄与することが期待できます。

・吹きだまり対策に関する研究![]() (2013.07作成)

(2013.07作成)

・道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に関する研究![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・切土・盛土道路における吹きだまりの発達と車両の発進が困難となる吹きだまり深さに関する検討 ![]()

(ゆきみらい研究発表会2013 in 秋田,2013.2:金子学・松澤勝・渡邊崇史)

・切土・盛土道路における吹きだまりの発達に関する研究

(第11回日中冬期道路交通ワークショップ,2012.9:金子学・渡邊崇史・松澤勝)

・車両が発進困難となる吹きだまり深さに関する実験と吹きだまり発達速度に関する観測 ![]()

(寒地土木研究所月報,2012.9:渡邊 崇史・ 金子 学・松澤 勝)

・道路の盛土の高さと路側雪堤の高さの関係 ![]()

(雪氷研究大会(2015・松本),2015.9:伊東靖彦・渡邊崇史・小中隆範・松澤勝)

・道路構造の防雪効果を評価する数値シミュレーションモデルの検討 ![]()

(第59回北海道開発技術研究発表会,2016.2:小中隆範・伊東靖彦・松澤勝)

・道路構造(切土、盛土)と吹きだまり発生に関する観測 ![]()

(寒地土木研究所月報,2016.3:小中隆範・伊東靖彦・松澤勝)

▲冬期道路の凍結路面

▲冬期道路の雪堤による有効幅員の減少

▲冬期道路の吹雪視程障害

▲視程障害移動気象観測車

積雪寒冷な地域では、冬期における路肩堆雪による道路幅員の減少、路面凍結による路面すべり抵抗値の低下、積雪による路面凹凸、吹雪時の視程障害等によって走行環境が悪化し、冬期旅行速度の低下、冬型事故の発生等の道路交通特性が悪化するとともに道路利用者の満足度が低下しています。

近年の財政的制約の中、効率的に、冬期道路管理事業を進めかつ道路利用者の満足度向上を図るためには、冬期の走行環境の計測・技術の開発、冬期の走行環境が走行性に与える影響を評価するための技術開発が必要となっています。

そこで本研究では、冬期道路の走行環境が走行性(運転挙動、利用者満足度等)に与える影響を評価するため、冬期道路状態(路面状態、平坦性、道路幅員、視認性、除雪レベル等による走行抵抗)の計測技術、道路利用者の視点を考慮した走行環境の評価技術の開発を行っています。

・冬期路面プローブ調査の概要(寒地交通チームHPより)

・路面のすべり摩擦係数測定機器の紹介![]() (寒地交通チームHPより)

(寒地交通チームHPより)

・レーザースキャナを用いた道路有効幅員の計測技術の開発(寒地機械技術チームHPより)

・視程障害移動観測車 ![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・冬期道路のモビリティ評価手法に関する研究![]()

(寒地土木研究所月報,739,p11-20,2014,藤本明宏・徳永ロベルト・武知洋太・住田則行・丸山記美雄)

・冬期道路環境の影響を考慮したモビリティ評価手法に関する研究

(寒地技術論文・報告集 vol.30, 藤本明宏・徳永ロベルト・武知洋太・住田則行・丸山記美雄)

・道路複合雪害が走行速度に及ぼす影響の評価

(第50回土木計画学研究発表会(秋大会), 藤本明宏・徳永ロベルト・武知洋太・住田則行・丸山記美雄)

・冬期道路交通に影響する道路有効幅員の計測手法の検討

(平成25年度 建設施工と建設機械シンポジウム,2013,大上哲也,住田則行, 三浦豪, 小宮山一重)

・冬期道路有効幅員計測システムの試作と計測試験について![]()

(雪氷研究大会(2013・北見)講演要旨集,H25.9,大上哲也,住田則行, 三浦豪, 小宮山一重, 山崎貴志)

・冬期道路有効幅員の計測手法の提案に向けた調査試験について![]()

(寒地土木研究所月報,713,p24-32,2012,大上哲也,住田則行, 三浦豪, 小宮山一重)

・レーザースキャナーを用いた冬期道路有効幅員計測システムについて![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集,H24.9,大上哲也,住田則行, 三浦豪, 小宮山一重, 山崎貴志)

・レーザースキャナーを用いた冬期道路有効幅員の計測について![]()

(2012年度(社)日本雪氷学会北海道支部研究発表会,大上哲也,住田則行, 三浦豪, 小宮山一重, 山崎貴志)

・レーザースキャナーを用いた道路有効幅員の計測について

(第24回ゆきみらい研究発表会,2012,大上哲也,住田則行)

・道路有効幅員計測に関する試験報告について![]()

(第55回(平成23年度)北海道開発技術研究発表会,大上哲也,住田則行)

▲地震による雪崩発生例

▲振動模型実験

▲実験結果に基づく斜面積雪の高さと応答倍率との関係 (10Hz:しまり雪(乾雪)での例)

積雪期で大規模な地震が発生した場合、雪崩などの複合災害に伴う道路閉鎖により、山間部では集落が孤立するなど災害状況の把握や復旧作業及び警戒避難に遅れが生じることが危惧されます。最近では、平成23年3月の長野県北部地震や平成25年2月の栃木県北部地震によって雪崩が発生し、道路の通行止めが発生しました。

積雪期の地震による複合災害への対応を考える上で、地震による雪崩発生リスクを評価することが防災減災に寄与すると期待されます。 しかし、地震による雪崩の発生機構について不明な点が多いため、地震による雪崩発生のリスクを判定することが難しい状況にあります。

本研究では、事例分析や振動実験などにより、地震による雪崩の発生機構を解明し、地震による雪崩発生リスクを評価する技術を提案しました。

・地震による雪崩発生リスク評価技術に関する研究![]() (2013.07作成)

(2013.07作成)

・地震時の雪崩発生条件に関する検討-2013年2月の栃木県北部地震の事例- ![]()

(第57回(平成25年度)北海道開発技術研究発表会,2014,松下拓樹,松澤勝,中村浩)

・地震による雪崩発生条件に関する検討 ![]()

(寒地土木研究所月報,733,P39-44,2014,松下拓樹,松澤勝,中村浩)

・振動実験に基づく斜面積雪の地震応答

(寒地技術論文・報告集 vol.31,2015, ,P52-57, 原田裕介,高橋渉,大宮哲,松下拓樹,千葉隆弘)

・振動実験による斜面積雪の地震応答に関する研究 ![]()

(第59回(平成27年度)北海道開発技術研究発表会,2016,原田裕介,高橋渉,松澤勝)

・振動実験に基づく斜面積雪の地震応答と雪崩発生推定手法の提案 ![]()

(寒地土木研究所月報,754,P9-18,2016, 原田裕介,高橋渉,大宮哲,松澤勝)

・H. Matsushita, Y. Harada, S. Kasamura, M. Matsuzawa and H. Nakamura : Experiment on response of snowpack on slope to seismic ground motion, Far East Geological Institute of the Far Eastern Branch of Russian Academy of Science (FEGI FEB RAS), 2013

・H. Matsushita, S. Ikeda, Y. Ito, M. Matsuzawa and H. Nakamura : Avalanches induced by earthquake in North Tochigi prefecture on 25 February, International Snow Science Workshop , 2013

・Y. Harada, W. Takahashi, S. Omiya, H. Matsushita, T. Chiba and M. Matsuzawa" Seismic responses of snowpack on a slope in a vibration experiment", Snow Engineering VIII, 2016

・豪雪時における雪崩斜面の点検と応急対策事例![]()

(土木研究所資料 第4167号)

▲下部間隙の閉塞により防雪効果が低下した吹き払い柵

▲開発した路側設置型防雪柵

吹き払い柵は路側に設置できることから、吹雪対策として広く用いられています。しかし、風が柵に対して斜めから入射する場合や、柵の下部間隙が閉塞した場合に防雪効果が低下します。

本研究では、この点の改善を目的として新型の路側設置型防雪柵の開発を行っています。

・新しい路側設置型防雪柵の開発(土木研究所 Webマガジン Sep.2016 Vol.45)

・新しい路側設置型防雪柵の開発に向けての風洞実験による検討 ![]()

(寒地土木研究所月報第740号,2015:山崎貴志・住田則行・渡邊崇史)

・風洞実験による新型防雪柵の検討 ![]()

(第58回 北海道開発技術研究発表会,2015:山崎貴志・住田則行・渡邊崇史)

・新型路側設置型防雪柵の開発について-現地観測による防雪機能調査- ![]()

(雪氷学会北海道支部研究発表会,2015:渡邊崇史・小中隆範・松澤勝・金子学)

・新しいタイプの道路防雪柵についての風洞実験による防雪機能調査 ![]()

(雪氷学会北海道支部研究発表会,2015:山崎貴志・住田則行・渡邊崇史)

・斜風時における道路防雪柵近傍での吹雪粒子の挙動について ![]()

(雪氷研究大会in松本,2015:山崎貴志・住田則行・幸田勝)

・新型路側設置型防雪柵の開発について-現地観測による防雪効果調査 ![]()

(寒地土木研究所月報第749号,2015:渡邊崇史・小中隆範・松澤勝・金子学)

・新型路側設置型防雪柵の開発について-現地観測による防雪効果調査-

(第31回日本道路会議,2015:渡邊崇史・小中隆範・松澤勝)

・The development of a novel blower snow fence

(TRB 95th Annual Meeting,2016:T. Watanabe, M. Matsuzawa, T. Konaka, M. Kaneko, T. Tanitsu)

・新型路側設置型防雪柵の開発について-現地観測による防雪効果調査- ![]()

(ゆきみらい2016 in盛岡:渡邊崇史・小中隆範・松澤勝・金子学)

・新型路側設置型防雪柵の開発について-風洞実験による防雪機能調査- ![]()

(ゆきみらい2016 in盛岡:山zア貴志・住田則行・幸田勝)

・現地観測による新型路側設置型防雪柵の防雪効果調査 ![]()

(第59回 北海道開発技術研究発表会,2016:渡邊崇史・小中隆範・松澤勝)

▲雪崩予防柵設置状況

▲湿雪雪崩の発生状況

湿雪雪崩が多い本州では、積雪の粘性流動によって柵に作用する雪圧が大きく、柵が破損する事例があったため、スイス示方書の設計値を割増した雪圧を用いて本州の雪質に対応した設計を行っています。

冬期の温暖化に伴う雪質変化により、北海道でも雪圧が増加して柵が破損する可能性が考えられます。本研究は、北海道における現行の雪崩予防柵の設計雪圧について再検討を行い、冬期の温暖化による雪質変化に対応した設計手法を提案します。これにより、雪崩予防柵の破損を未然に防ぎ道路の安全確保に寄与することが期待できます。

・雪崩予防柵にかかる設計雪圧の考え方と北海道における現地試験 ![]()

(第58回北海道開発技術研究発表会,2015,伊東靖彦,原田裕介,大宮哲)

・北海道における雪崩予防柵の設計の妥当性について ![]()

(第59回北海道開発技術研究発表会,2016,高橋渉,原田裕介,松澤勝)

・北海道における雪崩予防柵の雪圧の変動傾向

(第31回寒地技術シンポジウム,pp64-69,2015,高橋渉,原田裕介,大宮哲,松澤勝)

・雪崩予防柵の設計基準の変遷と地域特性について

(第26回ゆきみらい研究発表会,2015,伊東靖彦,大宮哲,原田裕介,松澤勝)

・雪崩予防柵の設計荷重の考え方とその変遷について ![]()

(寒地土木研究所月報,755,2016,原田裕介)

・豪雪時における雪崩斜面の点検と応急対策事例![]()

(土木研究所資料 第4167号)

・雪崩予防柵の列間斜距離に関する設計上の考え方について![]()

(寒地土木研究所月報, 718, 29-32, 2013)

▲図1 視程障害頻度分布図(イメージ)

▲図2 年最深積雪の増減傾向

(1983-2008年度)

▲図3 年降雪量の増減傾向

(1983-2008年度)

近年、地球規模での温暖化の影響により、日本国内の降雪量や気温の変動が予測されています。積雪寒冷地では、暖冬による少雪傾向、降雪の少ないとされてきた地域への大雪、局地的な豪雪など、今までとは異なった姿が想定されます。その中で、今後の雪氷対策の長期的計画や防雪対策施設の設計値を検討するために、冬期の気象変動による雪氷環境の変化を解明することが求められています。

本研究では、はじめに既存のデータを用いて、過去から近年までの降積雪、視程障害頻度や吹きだまり量などの雪氷環境の推移を解析し、分布図を作成します(図1~図3)。つぎに、気候予測モデルの値を用いて、将来の雪氷環境を推定する手法を提案し、分布図を作成します。これらの結果は、マニュアル等に反映させる予定です。

・気象庁(気象庁ホームページ)

・北海道の気候変化(第2報)(札幌管区気象台ホームページ)

・東北地方の気候の変化 (仙台管区気象台ホームページへ)

・地球温暖化予測情報 第8巻 (気象庁ホームページ)![]()

・道路吹雪対策マニュアル(平成23年度改訂版)

・雪の降り方積雪深はどう変わってきているのか?(土木研究所webマガジン第32号)

・気象変動の影響による雪氷環境の変化に関する研究![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・近年および将来の雪氷環境の変化傾向![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・Method of Estimating Snowy Climate Values to Use Future Projections with Global Climate Model

(Proceedings of the 10th International Symposium on Cold Regions Development, p630-641, 2013:Harada, Y., M. Ueda, H. Matsushita and M. Matsuzawa)

・Trends of Winter Climate Conditions in Cold Snowy Regions of Japan

(Proceedings of the 16th SIRWEC Conference, Helsinki, 23-25 May 2012:Harada, Y., M. Matsuzawa, M. Ueda, H. Matsushita and Y. Ito)

・Recent Trends in the Changes in Snowfall and Snow Depth in Japan, and Their Impact on Snow Control Measures

(Transportation Research Circular E-C162: Winter Maintenance and SurfaceTransportation Weather, 2012:Matsuzawa, M., Y. Harada, M. Ueda, H. Matsushita and Y. Ito)

・短期間降雪の変化傾向について

(第24回ゆきみらい研究発表会論文集:原田裕介,松澤 勝,上田真代,松下拓樹)

・短期間での最大降雪量の変化傾向-24・48・72時間冬期最大降雪量に着目して-

(寒地技術論文・報告集,27,p257-260,2011:原田裕介,松澤 勝,上田真代,松下拓樹)

・近年における吹雪量と視程障害発生頻度の変動傾向について![]()

(寒地土木研究所月報,701,p 32-39,2011:上田真代,伊東靖彦,武知洋太,松澤 勝)

・積雪寒冷地における降積雪の変化傾向について

(第23回ふゆトピア研究発表会論文集:伊東靖彦,上田真代,松澤 勝)

・近年の吹雪量、視程障害頻度の変化について

(寒地技術論文・報告集,26,p249-253,2010:上田真代,伊東靖彦,武知洋太,松澤 勝,永田泰浩)

・冬期の気圧配置と北海道における大雪・暴風雪の地域別発生状況![]()

(寒地土木研究所月報,719,p 33-41,2013:原田裕介,上田真代,松下拓樹,松澤 勝)

・石狩・空知地方における平成24年豪雪時の雪害と気象![]()

(第56回(平成24年度)北海道開発技術研究発表会,2013:原田裕介,松澤 勝,松下拓樹)

・北海道における大雪・暴風雪時の気圧配置の特徴

(寒地技術論文・報告集,28,p97-102,2012:原田裕介,上田真代,松下拓樹,松澤 勝)

・気候モデルの将来予測値を利用した吹雪統計値の推定手法

(日本気象学会2012年度秋季大会講演予稿集,102,p554,2012:原田裕介,上田真代,松下拓樹,松澤 勝)

・積雪寒冷地域における2011年度冬期の最大積雪深の再現期間について![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集,p149,2012:原田裕介,上田真代,松下拓樹,松澤 勝)

・北海道における2011年度冬期の最大積雪深の再現期間と大雪事例について![]()

(北海道の雪氷,31,p131-134,2012:原田裕介,上田真代,松下拓樹,松澤 勝)

・平成23年度冬期の岩見沢と新篠津における積雪深と積雪重量の特徴

(日本建築学会北海道支部研究報告集,85,p179-182,2012:松下拓樹,松澤 勝,原田裕介)

・積雪寒冷地における降積雪の変化傾向について![]()

(寒地土木研究所月報,709,p 49-50,2012:原田裕介)

・積雪寒冷地における降積雪量の変動傾向について![]()

(雪氷研究大会(2011・長岡)講演要旨集,p48,2011:原田裕介,松澤 勝,伊東靖彦,上田真代,松下拓樹)

▲湿雪雪崩の発生例

▲湿雪雪崩発生時の道路状況の例

▲積雪への降雨の浸透状況に関する調査例

▲レーダー雨雪量データを活用

近年、冬期における気温の上昇や降雨の増加が報告されています。このような気象変化の影響で、水気を含む雪による湿雪雪崩の多発が懸念されています。しかし、湿雪雪崩の発生条件について不明な点が多く、雪崩対策の現場では危険度を判定することが難しい状況にあります。

この研究では、過去の雪崩事例の解析や湿雪雪崩に関する気象観測を行い、気温上昇や日射、降雨状況などの観点から、湿雪雪崩発生の気象条件を明らかにします。また、積雪内へ降雨が浸み込む過程や水を含んだ雪の強さに関する現地調査や実験を行い、湿雪雪崩発生の積雪条件を明らかにします。これらの調査結果に基づいて、レーダー降水量データを活用した湿雪雪崩の危険度評価技術を検討します。

・冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評価技術に関する研究![]() (2013.07作成)

(2013.07作成)

・Comparison study on effect of infiltrated water on snowpack on a flatland and on a slope![]()

(Japan Geoscience Union Meeting, ACC32-05, 2013)

・Change in snow strength caused by rain

(Annals of Glaciology, 61, 1-5, 2012)

・Stability index considering slab strength![]()

(Proceedings of International snow science workshop, 121-126, 2012)

・Seasonal change in conditions for occurrence of wet snow avalanches in Hokkaido ![]()

(Proceedings of International Snow Science Workshop, 878-883, 2012)

・スラブ(雪崩層)の強度を考慮した積雪安定度の検討」(その2)

(寒地技術論文・報告集,28,40-43, 2012)

・スラブ(雪崩層)の強度を考慮した積雪安定度の検討

(寒地技術論文・報告集,27,46-49, 2011)

・水の浸透に着目した斜面と平地における積雪観測 2011-12年冬期観測結果![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集, 115, 2012)

・多層構造を持つ積雪の降雨に伴う強度等の変化![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集, 206, 2012)

・多層構造をもった積雪に対する人工降雨実験![]()

(第61回平成24年度砂防学会研究発表会概要集, 554-555, 2012)

・降雨に伴う積雪の強度変化![]()

(雪氷研究大会(2011・長岡)講演要旨集, 62, 2011)

・豪雪時における雪崩斜面の点検と応急対策事例![]()

(土木研究所資料 第4167号)

▲初期生長が不良な林帯(7年経過時)

▲間引き遅れにより下枝が枯れ上がった林帯

▲土壌断面調査の状況

北海道の国道の通行止めの4割は吹雪によるものです。そこで、道路の吹雪対策として防雪柵の他、道路沿いに防雪林が植栽されています。現在、道路防雪林は最初の造成から30年が経過して、樹木の生長に伴い、育成や管理の課題が顕在化しています。防雪林は生育の基盤が人工的で、強風・多雪地域など過酷な環境に造成される一方で、永続的な防雪機能が要求されます。しかし、防雪林に適した生育基盤の造成方法や、間引きなどの管理手法は確立されていません。

そこで、本研究では防雪林の初期の生育障害を減少させるため、造成時の望ましい規格を提示します。また、防雪林が機能を発揮できるように樹木の生長過程に応じた防雪林の育成や管理手法を提案します。これらのことから、防雪林の生長促進、防雪機能の早期発現や長期的な維持により、吹雪災害の防止や軽減に寄与し、冬期の安全・安心な道路の実現を手助けします。

・道路防雪林における生育基盤の物性と生育状況について

(第29回 日本道路会議,2011.11:下道 純、高玉波夫、上田真代、松澤 勝、伊東靖彦)

・防雪林における生育基盤の過湿と生育不良について

(第27回 寒地技術シンポジウム,2011.11:下道 純、高玉波夫、上田真代、松澤 勝、伊東靖彦)

・道路防雪林における植栽樹木の生長過程について![]()

(第55回(平成23年度)北海道開発技術研究発表会,2012.2:上田真代、渡邊崇史、松澤 勝)

・道路防雪林の成長予測と下枝の枯れ上がり時期について

(第28回 寒地技術シンポジウム, 2012.10:上田真代、渡邊崇史、松澤 勝)

・防雪林における生育基盤の過湿と生育不良について(第2報)

(第28回 寒地技術シンポジウム,2012.10:下道 純、高玉波夫、上田真代、渡邊崇史、松澤 勝、伊東靖彦)

・防雪林の植栽木としてのアカエゾマツの生長過程について![]()

(寒地土木研究所月報, 2012.8:上田真代、渡邊崇史、松澤 勝)

・道路防雪林における植裁樹木の生長過程について![]()

(ゆきみらい2013 in 秋田, 2013.2:渡邊崇史、上田真代、松澤 勝、金子 学)

・風洞実験による道路防雪林の防雪・防風機能調査![]()

(第56回(平成24年度)北海道開発技術研究発表会, 2013.2:山zア貴志、住田則行、石川真大)

・道路防雪林における生育良好木と遅滞木の成長過程の比較について![]()

(第56回(平成24年度)北海道開発技術研究発表会,2013.2:上田真代、渡邊崇史、松澤 勝)

▲吹き払い柵の下部間隙閉塞状況

国道44号(H20.4.1)

▲下部間隙の除雪作業

▲実物大フィールド実験

▲風洞実験

吹雪対策施設として、吹き払い柵等の整備が進められてきていますが、吹き払い柵の防雪機能は定量的に解明されていません。特に、吹き払い柵の下部間隙が、降雪や吹きだまりによって狭くなると、防雪機能が急激に低下することは定性的には知られていますが、定量的に調べた研究はありませんでした。

このため、吹き払い柵の実物を使ったフィールド実験や、模型を使った風洞実験等によって、吹き払う距離や視程障害を防ぐ効果等、防雪性能を調査することとしました。本研究の成果は、効果的な防雪対策の実施や、適切な維持管理による冬期道路の安全性向上に役立つものと期待されます。

・吹き払い柵の防雪機能に関する研究 ![]() (2014.07作成)

(2014.07作成)

・積雪深が吹き払い柵の防雪機能に及ぼす影響に関する現地観測![]()

(寒地土木研究所 月報 2013年4月:金子 学、松澤 勝、渡邊崇史)

・積雪が防雪柵の防雪機能に及ぼす影響について

(第28回寒地技術シンポジウム 2012年10月:金子 学、松澤 勝、渡邊崇史)

・積雪が吹き払い柵の防雪機能に及ぼす影響に関する現地観測![]()

(第56回北海道開発技術研究発表会 2013年2月:金子 学、松澤 勝、渡邊崇史)

・吹払式防雪柵の下部間隙閉塞と防雪機能の関係について-縮尺模型を用いた風洞実験による検討-![]()

(北海道の雪氷31号 2012年:山崎貴志、住田則行、岸寛人、石川真大)

・切土区間における吹き払い柵の防雪機能について-縮尺模型を用いた風洞実験による検討-![]()

(雪氷研究大会 2012年9月:山崎貴志、住田則行、石川真大)

▲道路情報板の着雪状況

▲アーチ橋の着雪状況

積雪寒冷地では、道路案内標識や道路情報板など、道路の上にある構造物に付着した雪や氷(着氷雪)が落下する被害が懸念されており、これを未然に防止するために着氷雪の処理が行われています。その一方で、冬期間の道路維持管理費のコスト縮減が求められており、着氷雪の処理作業を軽減することが必要となっています。

着氷雪の処理では、雪や氷が落下(落氷雪)する危険性の大小により、処理の必要性がある着氷雪かどうかを判断することで、処理コストの縮減を見込むことができると考えられます。しかし、着氷雪が発生し易い構造物の形状や気象条件、ならびに落氷雪による車両や歩行者への影響を解明することが必要ですが、これらに関する知見は少ない状況です。

本研究では、道路上の構造物へ着氷雪が発生してから落下するまでの過程を、構造物の形状や気象条件に着目して調査するとともに、着氷雪が落下したときの衝撃荷重と飛散の状況を調査し、落氷雪が車両などへ与える影響を評価します。

・落雪による衝撃荷重と積雪硬度の関係について![]()

(北海道の雪氷, 32, 2013)

・落雪の衝撃圧と飛散状況に関する実験![]()

(雪氷研究大会(2012・福山)講演要旨集, 254, 2012)

・Possibility of damage caused by impact and scattering of falling snow on road information signs![]()

(Proceedings of the 14th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, B6_1_ID206, 2011)

・落雪の衝撃圧と飛散状況からみた被害発生の可能性について

(寒地技術論文・報告集, 25, 363-368, 2009)

・新雪としまり雪の落下による衝撃力について![]()

(雪氷研究大会(2009・札幌)講演要旨集, 49, 2009)

▲巻きだれの発達事例

▲雪処理作業の状況

▲現地試験の状況

▲積雪断面観測の状況

積雪寒冷地の斜面に設置されている雪崩予防柵は、斜面に積もった雪の移動を抑えることで雪崩の発生を予防する対策施設です。しかし、現行の雪崩予防柵の設計では、積雪が少ないと柵の列間隔が短くなって、斜面全体の柵の設置数とコストが増えるという課題が指摘されています。

この研究では、現地試験により、雪崩予防柵の列間隔と斜面積雪の移動の状況や柵に作用する雪圧との関係を明らかにします。この調査結果に基づいて、積雪の少ない地域で柵の列間隔を広げることのできる雪崩予防柵の合理的な設計手法について検討します。

・雪崩対策工の合理的設計手法に関する研究 ![]() (2012.07作成)

(2012.07作成)

・雪崩予防柵の列間斜距離に関する一考察![]()

(第54回(平成22年度)北海道開発技術研究発表会)

・雪崩予防柵が設置されている斜面積雪のグライド係数と

クリープ係数の測定![]()

(雪氷研究大会(2010・仙台))

・雪崩予防柵の列間斜距離とグライド速度の関係について![]()

(雪氷研究大会(2010・仙台))

・異なる列間斜距離の雪崩予防柵に作用する雪圧の計測![]()

(雪氷研究大会(2010・仙台))

▲道路案内の着雪状況

▲道路上での人力による着雪処理状況

▲各種着雪対策工の取付状況

▲着雪対策工の試験状況

近年、北海道では気候変動の影響により、冬期間に道路案内標識などに付着した雪が成長する事例が見られます。その雪が落下した場合、通行車両や歩行者に被害を及ぼす可能性があります。このため、現状では雪が落下する前に高所作業車や人力などで雪を処理していますが、作業の手間や処理費用がかかることから、この課題の解決が必要とされています。しかし、北海道における道路付属施設の着氷雪対策に関する知見が少なく、試験的に施されている着氷雪の対策工についても、その効果や耐久性について不明な点があります。また、着氷雪の対策は、濡れた雪(湿雪)や乾いた雪(乾雪)など各地域の気候特性に応じた効果的な対策を実施する必要がありますが、これに関する知見も少ない状況です。

本研究では、道路案内標識の着雪から落雪にいたる一連の過程の解明や、簡易な着氷雪の対策を試作し、その効果について試験を行います。その結果を基に効果的な着氷雪の対策方法と、対策が必要な気象条件について提案を行います。

・道路案内標識の着氷雪対策に関する研究![]() (2011.6作成)

(2011.6作成)

・道路案内標識の簡易対策工による着雪時間の減少について

(第30回日本道路会議, 投稿中, 2013)

・道路案内標識の簡易着雪対策工の効果について![]()

(寒地土木研究所月報, 691, 34-39, 2010)

・Improvement of simple measures to prevent snow accumulating on road information signs in regions with heavy snowfall

(Proceedings of the 14th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, P2_32_ID208, 2011)

・Conditions for installation of snow accretion countermeasures on road information signs

(Proceedings of the 14th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, C4_3_ID209, 2011)

・道路案内標識の冠雪対策による雪処理作業の軽減について![]()

(第55回(平成23年度)北海道開発技術研究発表会, ふ8(道), 2012)

・道路案内標識の簡易対策工による冠雪量の低減について![]()

(第54回(平成22年度)北海道開発技術研究発表会, 4(道), 2011)

・傾斜板による道路案内標識への着雪対策の効果について![]()

(第53回(平成21年度)北海道開発技術研究発表会, ふ12(道), 2010)

・道路案内標識の着雪・落雪対策について![]()

(寒地土木研究所月報, 658, 45-48, 2008)

・現地観測による道路案内標識の冠雪および落雪過程の把握![]()

(北海道の雪氷, 26, 49-52, 2007)

▲車両の発進限界実験(厚さ15cm)

▲吹きだまりによる排気管閉塞状況

▲盛土道路(左)・切土道路(右)に生じた吹きだまり

吹雪災害時には、道路上の吹きだまりによって車両の走行が困難となり、立ち往生した車両では排気ガスにより乗員の生命に危険が及ぶこともあります。2008年2月の吹雪では、胆振総合振興局管内豊浦町の道道で吹きだまりに埋もれた車両で1名が亡くなっている。

吹きだまりによる犠牲者の発生を防ぐため、石狩吹雪実験場の道路での吹きだまりの観測や、吹きだまり時の車両の発進限界の調査、排気管が塞がった時の車内のCO濃度の調査を行いました。その結果、切土道路では吹きだまりが発生しやすいこと、高さ15cmを超える吹きだまりで車両の発進が難しくなること、排気管が塞がってから数分で生命に危険なCO濃度となること等がわかりました。

・吹きだまり対策に関する研究![]() (2012.07作成)

(2012.07作成)

▲石狩吹雪実験場での現地観測

▲吹き止め柵の定量的評価法(案)

▲道路吹雪対策マニュアル

積雪寒冷地における冬期の道路では、吹雪による視程障害や吹きだまりが道路交通の大きな障害となっています。そのため、これまでに道路上の吹雪対策のため防雪柵等の整備が進められています。近年は新型の防雪柵が開発されるなど、防雪対策施設も多様化しています。しかし評価基準が統一されていないため、柵相互の比較評価が難しい状況にあります。そこで寒地土木研究所では、新技術の積極的な開発と従来技術との公平公正な比較評価のため、防雪柵等の定量的評価法に関する研究を行いました。

また、効果的な吹雪対策施設の整備には、研究成果の公開が重要なため、道路吹雪対策の計画から、施工、維持管理についての技術的事項を網羅した「道路吹雪対策マニュアル(H23改訂版)」を取りまとめました。改訂版では、本研究の成果をマニュアルに盛り込んだほか、『吹雪時を考慮した視線誘導施設マニュアル(案)』の内容を加え、本マニュアル1冊で道路の吹雪対策の全てを網羅できるよう、内容の充実を図りました。

・粗度区分を考慮した防雪柵の設計風速に関する検討 ![]()

(日本雪氷学会北海道支部研究発表会(2010年度))

・道路防雪林の土壌基盤と生育状況の関係について![]()

(第26回寒地技術シンポジウム発表(2010年度))

・防雪柵前後の吹きだまり量等に関する現地観測![]()

(平成22年度北海道開発技術研究発表会発表)

・道路吹雪対策マニュアルの改訂について

(寒地土木研究所-月報2011年6月号掲載)

▲冬期道路での吹雪視程障害

▲冬期道路での視程の観測(視程計)

▲被験者実験によるドライバーの感じる視程の評価

積雪寒冷地の冬期における道路では、ドライバーは降雪、吹雪による視程障害など厳しい環境での走行を強いられており、吹雪視程障害による通行止め、多重衝突事故など冬期交通障害が発生しています。このため、冬期道路では道路防雪林や防雪柵などの吹雪軽減対策の整備や視界情報の提供、交通規制などの対策が道路管理者によって行われています。しかし、道路に用いられる視程は気象学上定義されたもので、道路交通管理に適した視程の計測評価方法は十分確立されていません。

そこで本研究では、視程計で計測された吹雪時の視程に加え視線誘導施設などドライバーの目標物となる施設の有無にも考慮した吹雪時の視程障害度を視認距離及び運転意志を基に5段階で評価する手法を検討し提案しました。また、リアルタイムに変化する吹雪時の視界状況など冬期の走行環境情報を提供する冬期道路の走行環境情報提供システムを構築し、情報の試験公開を行っています。

・石狩吹雪実験場の概要![]() (2010.06作成)

(2010.06作成)

・吹雪時の視程障害度の評価に関する研究![]() (2011.06作成)

(2011.06作成)

・吹雪視程障害に関する研究 ![]() (2006.09作成)

(2006.09作成)

・走行環境情報提供に関する研究 ![]() (2011.06作成)

(2011.06作成)

・吹雪時の視程推定手法とその活用に関する研究![]()

(寒地土木研究所報告 第126号 2006/04:松澤勝)

・冬期道路の視界と路面状況による走行速度への影響について![]()

The Effects that Visibility

and Surface Conditions of Winter Roads have on

Driving Speed

(寒地土木研究所月報 第691号 2010年12月:武知洋太・松澤勝・中村浩・金子学・川中敏朗)

・冬期道路環境が走行速度に及ぼす影響に関する研究![]()

Influence of Winter Road Conditions on Free-Flow Speed

(寒地土木研究所月報 第658号 2008年03月:武知洋太・伊東靖彦・松澤勝・加治屋安彦)

・冬期道路における吹雪視程障害度の評価手法に関する一考察![]()

(雪氷研究大会,H23.9,武知洋太,松澤勝,中村浩,金子学,川中敏朗)

・冬期道路の吹雪時における視程障害度の評価に関する研究![]()

(寒地土木研究所月報,706,p 20-29,2012:武知洋太,松澤 勝,中村浩,金子学,川中敏朗)

・Evaluating the degree of visibility deterioration perceived by drivers during snowstorms![]()

(第16回SIRWEC国際道路気象会議, H24.5,MATSUZAWA Masaru, TAKECHI Hirotaka)

非常に滑りやすい路面の発生メカニズムを、冬期の気象条件や交通条件との関係から分析しました。また、札幌圏を対象に道路情報を高度に活用した冬期道路管理手法について検討するとともに、生態系に配慮した樹木による雪崩防止や防雪対策施設の高機能化に関する研究を行ってきました。

・道路吹雪対策と研究の歩み![]() (2005.11作成)

(2005.11作成)

・雪氷防災の研究開発![]() (2005.02作成)

(2005.02作成)

・道路吹雪対策マニュアルの改訂について(その1)![]() (2004.11)

(2004.11)

・道路吹雪対策マニュアルの改訂について(その2)![]() (2004.05)

(2004.05)

冬期道路での多重衝突事故防止対策を検討する目的で、視程障害移動観測車を用いて吹雪時のドライバーの運転挙動などを観測し、ヒューマン・ファクターを考慮した冬期道路の設計・管理手法について研究してきました。

・冬期道路とヒューマン・ファクターに関する研究 (2002.01作成)![]()

・視程障害移動観測車 (2002.01作成)![]()

寒地ITSの利用者ニーズを把握するとともに、ITSが地域に与えるインパクトやその効果計測・評価手法を検討して、中長期的視点から北海道におけるITSの推進方策について研究してきました。また、フィールド実験のフィージビリティについても研究を行ってきました。

また、冬期の道路条件下でも確実に機能するミリ波レーダ等の寒地型センサーを用いて、前方の障害事象を検知し危険警告を行う走行支援システムを研究開発してきました。また、パイロットシステムを開発してシステムの機能検証や有効性、ユーザ受容性などを検討してきました。

・ITS/Win 仮想研究所 (Webサイト廃止)

・寒地ITSの研究開発![]() (2005.02)

(2005.02)

・Cold Regions ITS (寒地ITSの研究開発

英語版)![]() (2005.10)

(2005.10)

・広域情報提供サービスの研究![]() (2006.09)

(2006.09)

・峠部の冬期道路情報価値の試算:表明選好法によるアプローチ![]() (2005.09)

(2005.09)

・冬期道路の高度情報提供システムに関する研究

~広域情報提供サービスの有効性~![]() (2004.09)

(2004.09)

・地域ITSの評価に関する手法について![]() (2003.06)

(2003.06)

インターネット技術を活用し、道路の監視画像や気象情報、通行規制等の情報を収集・配信するシステムについて研究してきました。さらに、インターネットの次世代記述言語XMLを用いて道路用Web記述言語RWML(Road Web Markup Language)を開発するなど、移動中に車内のオンデマンド等に対応した情報提供装置に道路情報、防災情報等を提供する技術についても研究を行ってきました。

・平成22年度 研究報告書![]() (土木研究所)

(土木研究所)

・北の道ナビ (北海道内の道路情報総合案内サイト)

・北の道ナビ 資料室 (道路情報提供に関する論文などを掲載)

・しりべしe街道![]() (官民連携による道路の情報収集・提供実験) Webサイトは廃止

(官民連携による道路の情報収集・提供実験) Webサイトは廃止

・日勝峠の情報提供実験![]() (峠部の霧発生予測情報の提供実験) Webサイトは廃止

(峠部の霧発生予測情報の提供実験) Webサイトは廃止

・北の道ナビの新しい"距離と時間検索"を公開しました ![]() (2008.07)

(2008.07)

・北の道ナビ![]() (2005.07)

(2005.07)

・北の道ナビ 多国語版![]() (2005.07)

(2005.07)

・北の道ナビ 携帯版![]() (2004.07)

(2004.07)

・道路用Web記述言語RWMLの開発![]() (2002.01)

(2002.01)

・XML技術を活用した「移動中の高度情報通信社会流通情報の利用技術」

に関する研究![]() (2002.01)

(2002.01)

・故加治屋安彦特別研究監が叙位・叙勲されました ![]() (2009.12)

(2009.12)

・寒地ITSの研究開発の足跡 ![]() (2009.11)

(2009.11)

・カーナビゲーションを活用した道路情報および吹雪の視界情報の提供~道路用Web記述言語RWML Ver.2.11を活用した実証実験 ![]() (2009.05)

(2009.05)

・北海道における効果的な道路情報提供~北の道ナビでの10年に渡る道路情報提供に関する調査研究の成果から ![]() (2009.02)

(2009.02)

・「北の道ナビ」に見る経路に沿った道路情報提供の効果について(第2報) ![]() (2008.12)

(2008.12)

・「北の道ナビ」に見る経路に沿った道路情報提供の効果について(第1報) ![]() (2008.08)

(2008.08)

・道の駅情報提供端末のユーザーインターフェイスの検討 ![]() (2007.06)

(2007.06)

・冬期間及び災害時における道路情報提供について~「北の道ナビ」を通じた情報のニーズと効果の把握~ ![]() (2006.10)

(2006.10)

・災害時の道路情報提供における利用者ニーズについて

-平成16年1・2月暴風雪の事例の考察及び台風18号上陸時の対応-![]() (2005.07)

(2005.07)

・スマート札幌ゆき情報実験2003

~気象条件に応じた交通需要マネジメントの可能性~![]() (2004.07)

(2004.07)

・ニセコ・羊蹄・洞爺e街道 ~ドライブ観光支援の地域ITS

実験~![]() (2004.01)

(2004.01)